一场撕掉“职校生”标签的表演,HOPE学堂9位职校生公益组织表演《影子》(组图)

本文转载自新京报,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

回归现实生活,再问他现在怎么看待那些误解职校生的标签,短暂从工作里抽离出来的他回复:“千人千面,总有人看你不顺眼,看不起你,真没啥好在意的。把这些时间用在弹琴读诗喝茶游山玩水不好吗?”

在广州市天河区一所职业学校的排练厅里,林思想到曾经听过的一句话:“读职校学不到任何东西,(学生)就像一张白纸”。2021年,她从江西老家到广州就读一所中等职业院校,专业是商务文秘。她几次听到亲戚们讲,读职校没有用、混日子、浪费钱,还不如早点打工。

她把眼前的一张白纸撕成数片,每一片写下一个难听的词语,都贴到自己身上。“废物、差生、坏孩子……”这些词语她耳闻过不少。她想表达一种感受:因为是职校,大家就把负面标签硬生生抛了过来。

教育部数据显示,2021年,全国共有职业学校8780所,在校生2900万人。今年3月,《教育家》杂志联合相关教科院面向全国职业院校、家庭、企业进行问卷调查,面对“职业教育发展的最大困难”这一问题,投票最多的答案是“社会认可度”。

在职业教育研究者子津看来,这种不认可已经渗入职校学生生活的环境,影响着他们对自我的认知。2020年,她在江西一所职业学校调研,发现在课堂上,老师会有意无意地告诉学生不要对自己有太高期待,家长抱怨读职高没有希望,甚至同龄人也会贬低读职校这一选择。社会观念中的敌意,成为个体需要面对的沉重标签。

今年7月,9位职校生在公益组织“HOPE学堂”的组织下,进入暑期戏剧工作坊。排演时间为11天,剧目的台词、情节均来自职校生的成长经历,由集体创作而成。这是一次直面伤痛、表达真实的练习。演员丁一把它比做“拔刺”的过程。起初,在参加表演前,丁一抵触表达任何负面经历和情绪,那“就像把刀子倒插在自己胸口,再插到别人胸口”。

但舞台上,看到陌生人注视、鼓掌,眼眶湿润,他发现曾经的负面经历不再令他惧怕。他愿意直接表达,因为它们“是一根刺,(拔出来)不会扎到任何人,只会引发人们的共鸣和触动。”

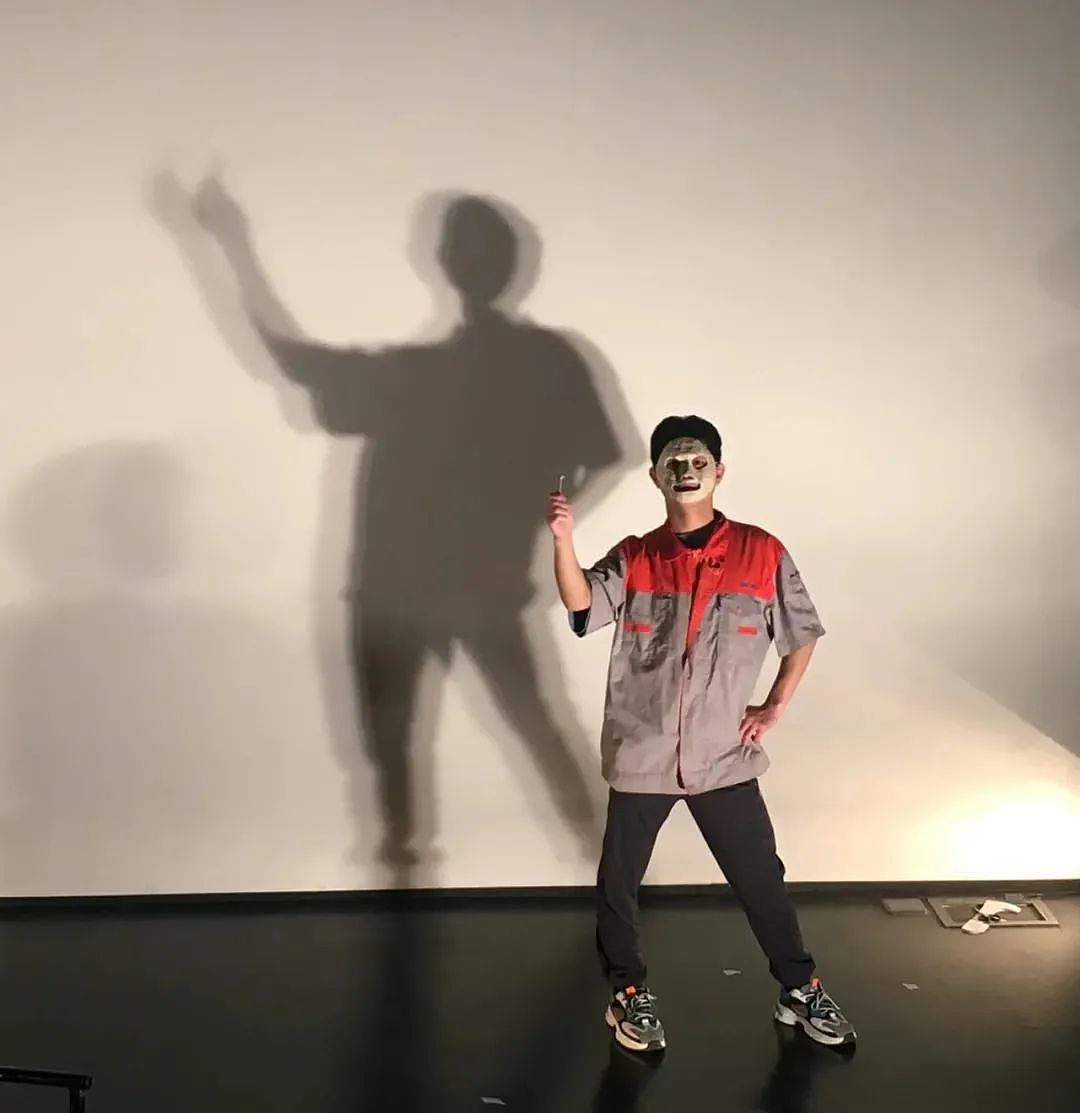

他们把共同创作的这部戏剧命名为《影子》,演员周末说,希望大家能找到自己经历过的阴影,把它讲出来。往前走,同时也看到自己的影子。

7月15日、16日、17日,9位职校生在广东时代美术馆多功能厅表演戏剧《影子》,讲述自己的故事。受访者供图

“这里是残次品收容所”

气氛沉重时,刘沐鑫主动发言。这个男孩语气温柔,笑起来头微微向右偏,露出两颗虎牙。他今年17岁,在广州一所中等职业学校读二年级,喜欢看爱情电影。

刘沐鑫半开玩笑地说:“初中的时候没怎么在意学习,上课睡觉比较多。初三成绩没跟上,就上职校了。初中晚上就是躺着,睡不着,总觉得我应该有点钱。”

这天是7月7日,线下工作坊第一天。演员围坐成一圈,逐一介绍自己到职校读书的经历。他们大部分来自广州,都是中职或者高职在读,最小的16岁,最大的20岁。

此前,大家已经在视频里见过面。受疫情影响,过去的几个月,大家只能在视频会议里做戏剧工作坊。项目社工扶雨记得,从三月底开始,每周五晚上7点,十来名学生陆续出现在视频窗口。大家通常出没在宿舍、食堂、教室,有人正在操场上跑步。打开音频,背景音吵闹嘈杂,偶尔还能听见学生跟舍友聊几句游戏。戏剧不是最紧迫的。进入七月,一位学生要回家打暑期工补贴家用,一位学生要去家里开的店里帮忙,退出了工作坊;还有一位叫周末的学生报名了春季高考补习班,要缺席几天。

这个年纪正是创作想象力爆发的时候。在视频会议里,大家即兴接龙故事,讲出:“羊吃了毒苹果拉出了金色的蛋,绿色的靴子煮进了咖喱汤”。笑声通过屏幕回荡。在以恋爱为主题的故事接龙里,有人问“什么是真正的爱?”刘沐鑫回答:“当你感觉到被爱的时候就是爱了。”

但见面的第一天,谈到读职校,气氛就沉重起来了。在导演吴文看来,这种“沉重”或许是某种开端,因为大家需要“面对、梳理自己的生活”。筹备项目时,整个团队意识到“成为一名职校生”或许是埋藏在学生心中负面情绪的来源,大家不断体验着,却无处可讲,也不知怎么去讲,甚至不想讲。

工作坊协作者蒋莉萍22岁,今年六月毕业于影视制片专业,六年前开始接触戏剧。她发现,大家在游戏环节有些无所适从。起初,她示范了一项练习:伸出双臂,身体前倾,假装双手捧着一个魔法球,它凝结着最美好最脆弱的东西。蒋莉萍让大家专注想象魔法球的“重量和光芒”。但演员都挂着不好意思的笑容。大多数人刚抬起胳膊,瞥到周围人没有抬,尴尬地放下胳膊。

场子冷了下来。到围坐环节,16岁的女孩李亦然直接讲:“职校都很乱的。”她说自己是流动儿童,好几年随着父母奔波在武汉与深圳之间,转学是常态。让她再聊下,她笑着摆手。

另一位叫刘千紫的同龄女孩盯着一处角落。讲了她没读成高中的故事。她说自己中考得了630分,但依照录取政策,非本地户籍考生需要更高的分数才能读高中。

她不甘心,因为职业学校“教的东西不够深入,交到真心朋友不容易”。这里明文规定不能抽烟喝酒,很多同学还是如此。刘千紫又讲到自己曾被校园霸凌的故事,把心酸一股脑说完了。末了,她蹦出一句话:“‘友善’对我来说是个陌生的词。”

全场沉默了两分钟。

男生丁一说,这段故事刺痛了他,但他不知道怎么回应。他18岁,是唯一从南京赶来的演员,这次机会是他上网“打捞”来的。他在知乎上搜索到一个“职校生互助群”,有群友发来链接:““HOPE学堂”,他点进去报名“人际关系心理互助课堂”,结课以后被邀请加入工作坊。

HOPE学堂是一个服务中职学生与老师的公益团队,2016年创办以来,通过在驻点学校举办戏剧小组、人际关系互助、职业发展讲座、教师培训等活动,提升学生的自信,增强其对学习与生活的掌控感。受访者供图

他淡淡地讲,自己曾在初中辍学过个把月,当了一个星期洗头工。中考结束后,姐姐让自己到南京一所职业学校就读。讲完,大家没说什么。

演员轮番发言过后,讨论进入最后一项。“我们成为一名临时的演员,不断练习上台表演,最后跟不同身份、不同处境的观众讲我们职校学生的生活。大家会期待这部戏关注什么,展现什么?”问题抛给演员,也抛给在场的所有人。

一位接触戏剧将近一年的学生徐旺仔发言。他19岁,和刘千紫在同一所学校就读,学习机械设计、机电一体化。他对这出戏有自己的期待:能否抛开“职校生”这一身份,谈一谈他在生活中遇到的其他问题?

他在江西老家长大,四年前到广州和父母团聚。他最近跟父母吵架,甚至拨打110报警来保护自己。但他的本地朋友都并不这样。他刚开始反思父母的养育方式是否有问题。

另一位学生谭玉兰思考得更加宏大。他是年龄最大的演员,今年20岁,身材瘦削,声音很有底气。他说,能否用表演呈现大家“完整的状态”,因为职校生“应当享受和普通高中生一样被正视的权利。”他坦然评价:“外界对职校生的看法就是:这里是残次品收容所”。

听到这句话,协作者蒋莉萍心情复杂。四个小时的座谈会,蒋莉萍静静坐在演员中间,听着这些同辈人的故事。此前,她对职校生活的唯一了解是初中老师随口讲:“如果读职校,那就要去流水线”。她意识到,这只是一个片面的标签,当它落在人的心中,可能变成强大的否定。

习惯隐藏“负面”的自己

第一天见面会结束后,蒋莉萍决定扮演成“人来疯”,将场子热起来,尽管她性格没有那么好动。16岁的张萌是蒋莉萍在工作坊交到的第一个新朋友,蒋莉萍记得,张萌会在早上对自己说:“早上好!新年快乐!”这是张萌在学校的口头禅。她喜欢跳舞,总是说着说着就跳起来。另一位16岁的女孩林思平时也是笑嘻嘻的。当演员要用物件进行自由创作时,林思看到桌上一张白纸,便想到了亲戚的否定和难听的词语。

她说自己并没被伤到,因为她认为“职校并不是他们想的那样”。另一位协作者王一塔建议她把这种态度表演出来,她便淡淡地说了句:“我是废物”,带着讽刺的笑声。吴文觉得触动,他没想到这个孩子在面对这样暴力的贬低时使用了笑声,有种轻盈的勇敢。

演出开始前,全体演员为彼此打气。新京报记者 石润乔 摄

在同样的创作环节,徐旺仔从户外花坛的泥土里捡出一颗六角形螺丝钉,在手上写了几个词:“自身、社会、家庭、学校”。他一只手握成空心拳,一只手拿起螺丝钉从上往下穿过,重复多次。他认为:“人们就像一颗螺丝钉,在自身、社会、家庭、学校四种环节中穿梭,最后可能麻木。”

徐旺仔也是一位“穿梭者”。他在表演阐释里写:“食堂、操场、超市、高楼、军训标兵,优秀学生干部。”这些都曾是他的小小梦想。四年前,徐旺仔在中考后,离开江西老家考入广州的一所职业学校,计划升入高职,读喜欢的IT专业。他还进了学校里的CAD(管理软件计算机辅助设计)社团参加集训,停掉所有课程,学习3D打印、计算机建模等所有和工业设计相关的技术。

他没想到,高职第一年,这样积极的生活开始展现负面性。为了准备技能大赛,他把全部精力投入训练,“曾经两次通宵,有两周腰痛不能久坐”。一天,他没有预料地发病,被诊断为“症状性癫痫”。他开始思考人生,或许是因为自己未曾“尊重自己”,“把弹簧压得太死、太紧、太长时间。”

工作坊后几天,或许是排练室的氛围足够安全,或许是因为有所输出,大家逐渐在声音训练和形体训练里放开自己。但对第一次接触剧场的丁一来说,袒露情绪并不容易。他早就习惯自己消化。在创作时,丁一写了一小段虚构故事,隐晦地提到父亲。他写道:“我想问父亲那是什么,但父亲的沉默刺激到了我。”吴文顺着问,你对父亲有什么印象?丁一说,很复杂。

后来创作间隙,吴文好奇地问:“是怎样一种复杂?”丁一突然跑出排练室,仰着头跑进厕所流泪。他想了一会,追到厕所,丁一说,没事。吴文明白,面对自己需要时间,也需要特定的环境。

丁一习惯隐藏“负面”的自己。他还记得,2019年11月份,他在杭州的一家健身房健身,和一位男士共用一台器械。对方主动找自己聊天。被问到在哪里读书,丁一回答:在南京。

对方问:是不是南京外国语?这是一所省重点中学,丁一想摇头,但却点了点头。对方又问他,是否曾在杭州学军中学读书?这同样是一所省重点中学。对方评论:从学军到南京外国语,是一次很好的飞跃。

丁一很想告诉他真话,最终没说出口。他担心,如果说出“职校”两个字,对方会沉默,要么直接结束聊天。

在戏剧工作坊,丁一记得自己在排练中最舒爽的一刻是做声音训练时,大声地喊自己当下想做的事情。

原本,这是一次“声音投掷”练习。根据规则,演员把有关职校学生的关键词喊出来,用动作把这些抽象之物投给别人。孩子们说了几轮,一下子没找到话说。蒋莉萍带头喊:“我想回去睡觉!”有演员跟着喊:“我想开心!”“我想回家!”丁一扯着嗓子在台上胡乱喊着,不记得究竟喊了哪些念头,只记得几分钟后声音哑了,心情也轻松不少。

“阴影”剧本

7月15日,戏剧《影子》在广东时代美术馆免费提供的多功能厅上演。这是一部只耗费2.5万众筹款的公益戏剧,由HOPE学堂组织。除去必要的食宿、差旅、保险等费用,所有劳动都是志愿的。此外,学生们每人自制了一副面具、几个纸飞机作为道具。刘千紫从舞台左侧慢慢走向中部,发力,猛地跑向前方。“砰”的一声闷响,她结实地倒在舞台上。

这是学生们第一次向全场90多名观众表达自己。身体的痛感和记忆里的疼痛翻滚在一起,刘千紫想起在去年学校广播站,自己和高年级同学起冲突,被其他同学集体孤立。台词的经历则源于初中:有人把她关进浴室,有人往她的床上扔垃圾。

坐在右侧台下的几个演员眼眶湿润。

李亦然坐在舞台左侧,念出写在手机备忘录里的诗:“所有的一切都掉落下来/我的头发总是在掉/我的眼泪总是在掉/我的嘴角总是在掉/我能拿起来的,能提起来的,不能再多了/需要我碎掉的心吗/需要我看到人来就会害怕的眼神吗/我愿意把一切都献给你/就像我把自己掏空也找不到爱/把自己砸碎也得不到渴望的”。

她说,这首诗不只在发泄痛苦,而是“情绪的延伸”。以剧场的方式,演员选择把职校生活中的痛感不加包装地呈现出来。第一次观看表演的观众,也许会惊讶于这份痛苦的浓度。

丁一独白:“我不爱挫铁,可我又不得不挫铁,我干着不爱干的事。也许我的人生只能如此。”话不多的他喜欢用文字表达自己。他坐在舞台上的铁制道具上,凝视着观众说出自己的句子:“我是不想去读职校的,就像两条河流,一条通向大海,一条流向污水厂。你愿意当哪条河流里的水滴呢?”

他在职校里有一门实习课,需要到钳工车间切割、打磨铁板。就读于智能制造专业的丁一,上学两年没有被任何一门课吸引,向往的无人机课程要到第三年才出现。第一学期临近期末,他打开老舍的小说《四世同堂》读了一个月,又迷上《三体》,阅读成了一间情绪庇护所。

按照剧本设定,怀着与丁一相反的另一种态度,徐旺仔穿上一件电工制服,手拿六角螺丝钉,自信地走到灯光下。他向观众介绍自己:“优秀的电工师傅,优秀的心理委员,全宇宙技能大赛60名”。

徐旺仔在舞台上举起螺丝钉,进行表演。新京报记者 石润乔 摄

生病之后,徐旺仔开始练习“尊重自己”、关心自己。最一开始,他退出技能大赛,让自己休息,也开始玩摄影、报名舞蹈班。他还试着改变和他父母的相处模式,希望对方不再指责、控制他,相互尊重。

被问到“尊重自己”到底是什么?徐旺仔想了一分钟左右,说不出确切的含义,给出了一个答案——说不出来就不要逼自己说,这就是“尊重自己”。

在吴文眼里,另一位演员谭玉兰的身体很“脆”,很紧张。

他说自己一直在和现实角力。中考落榜后,父母几乎两个月没有同他讲话。他记得,父母总强调,“差生是没有资格享受快乐的。”自从六年级数学成绩下滑,母亲便开始打骂自己。

谭玉兰在去年春天搬到了和同学合租的一居室,他住客厅。为了省钱,他每顿饭最多花10元,多数时候吃素面。他习惯做日结工,举牌、扮演玩偶,当过餐厅营业员和司仪。

在舞台上,谭玉兰回到更孩子气的自己。他喜欢看日本动漫,便模仿特摄剧《侍战队真剑者》中的“居合斩”造型出场。他慢慢地迈着步子,绕场一周,环视左右,“随时准备迎战”。他对不在场的父亲说:“爸,我想去做公益。”扮演父亲的演员周末回应:“别老干有的没的,万一是传销组织呢?”

坐在台下的社工子津联想起谭玉兰进入工作坊时的样子。那时,他走路的速度总比其他演员快一大截,在行走速度训练中显得“失控”。但在7月15日的舞台上,谭玉兰控制住了节奏,身体多了一份韧性。

读职校是怎样一种体验?

戏剧快要结尾时,丁一突然起身走向观众。他看向第一排的中年男士,问:“你会去职校读书吗?你会当一名工人吗?”对方措手不及,回答:“不愿意。”听到否定答案后,丁一没再追问。

剧场里坐满了对“职校生”话题感兴趣的观众,按照组织方设想,希望通过这场戏把“职校生”从标签变成议题,抛向观众。吴文与丁一讨论,要直接地问观众“你愿意读职校吗?”就像是做采访,真诚发问。倘若对方回答“愿意”,就追问“你想读什么专业?”这样做不是要冒犯观众,而是为了让大家共同思考“在当下,工人与职校生的生活是什么样子的”。

演员谢幕后,有观众抛回了即时反馈。一个长发扎成辫子的男性观众举手提问:自己去过贵州调研,发现当地职业学校中的很多女生在16、17岁辍学,去浙江纺织厂、广东电子厂打工,随后认识同乡青年,回家乡结婚生子。他好奇:在职校里,有何种婚恋观念,具体情况如何?

全场沉默几秒。吴文拿起话筒问:“你主要想了解什么?这个问题似乎有很强的预设在里面。”坐在舞台上的丁一观察着,看到对方一面抖腿一面辩解说:“我只是想了解一下广州这和我调研的那地方是否一样。”这是一个刻板印象,在场的观众沉默几秒,氛围显得尴尬。一位女孩拿过话筒:“那我来说一下吧”。她介绍自己曾是一名职校学生,“我们班60个女生读学前教育,现在有4位当妈妈,这个比例还好。”

两支话筒在观众席中传递着。一位带着孩子来看戏的女士说:“二十几年前我也是职校生,通过自己的努力从职校走到金融行业。我想告诉孩子们,外面怎么看我们是正常的,因为自己怎么认为才最重要。不要给自己贴标签,如果自己都看不起自己,谁也不会对你有更大的希望。希望你们做最好的自己。”台上的演员鼓掌表示感谢,当丁一还在打腹稿想发言时,吴文问女士:您是什么时候读的职校?

对方回答:1992年。吴文解释,在工作坊期间,大家也讨论过这个问题。那时他了解到,在上个世纪80年代或90年代,读中专意味着毕业后找到相对不错的工作,还是被社会认可的。但在今天,读职校的所得与当年截然不同。

另一位观众诚恳地对台上演员说:“不管是(进厂打工还是)坐办公室也好,本质上非常流水线,我被工作折磨得痛苦,但来到剧场,自己又被点燃了。可能在未来,还会面对很重复很枯燥的工作,但是总有一个点让人觉得自己还活着,今天这个点就是你们。”

一位从14岁起离开家进厂打工的观众回应:工地的工资可能有八九千,外卖员骑手一个月七八千,办公室里面可能六七千,但没有人主动选择去工地工作。即使看起来大家的工作都是流水线,但工作与工作之间存在真实的差异。

“演后谈”环节是个重头戏。这不是吴文第一次和观众一起讨论。2014年到2016年,他曾跟随上海的民间剧团“草台班”全国巡演,那时的演后谈环节甚至耗时更长,观众的思维也更发散:有人提到即使在高校实验室里做科研,也会枯燥得像流水线;有人讨论是不是小企业比大企业更加人性化;有人提出小时候应该刻苦读书,长大后才不会吃苦,又被其他观众反驳。吴文记得,气氛是开放的、热烈的,大家都讲出真心话,听到彼此的心声。他认为,这些都是剧场表演的延伸。

演出过程中,演员邀请观众上台一起蹦迪。受访者供图

在多数演员看来,观众们在争论什么不那么重要。他们更在意是否听到温暖的肯定。所有人都记得,那位毕业于职业学校的女孩连续看了两天表演,激动地说:“在场所有的同学,读职校的人也很棒。”她坦言,自己从小受到严重打击和冷落,从职校毕业后不停换工作去证明自己、寻找热爱的事业。前段时间,自己开始研究原生家庭问题,“突然就悟了,自己本来就是一个很不错的人”。

女孩夸刘沐鑫:“弹吉他很有气质”。刘沐鑫说,自己回家后哭了二十分钟,因为很少听到称赞,隐隐约约觉得自己“配不上这样的赞美”。

有位中年男士在剧场里反思:在自己的女儿读初三时,希望选择职业学校。但他担心子女读职校让自己没有面子,便坚持送女儿补习、冲刺中考,最后如愿。可是,如今的女儿已经开始厌学。他看过同学们的心里话之后,想到,是否自己当年对女儿太不尊重?那些关于“职校生”的坏标签,是否也通过自己的反复“教育”,在女儿心中扎根?

这些话似乎安慰到坐在台上的谭玉兰。谈到这位父亲,谭玉兰说他开始去理解在教育问题面前,父母心中的强烈焦虑。

除了激发讨论和分享,一半以上观众表达了共情。一位观众有些哽咽:“听到你们讲述校园霸凌,我很难受。也很好奇,当同学们对着我们这一群陌生人讲述这段记忆时,你们是怎样的心态?你们想表达什么?”

谭玉兰坐在舞台最右侧,最先拿起话筒答道:“说句不好听的,泪流多了就干了,唯一能做的就是正视自己所遭受的那些黑暗,向上走,寻找自己的那一片星空。”

像是铿锵的宣告,他给自己指明了星空所在的位置——明年毕业以后,自己将会骑着单车旅行两年、进入私企工作。同时,在工作之余准备自考历史系本科。如果攒够了钱,就去摩尔曼斯克看极光。

演出后第五天,谭玉兰开始了暑假里的另一“重头戏”。像大部分高职学生一样,他到一家公司做实习生,拿实习证明。工作是流水线,每天工作八小时,给电线贴膜、装配零件。公司是一栋白色大楼,一架大号电风扇装在天花板上。

回归现实生活,再问他现在怎么看待那些误解职校生的标签,短暂从工作里抽离出来的他回复:“千人千面,总有人看你不顺眼,看不起你,真没啥好在意的。把这些时间用在弹琴读诗喝茶游山玩水不好吗?”

(除子津、扶雨、蒋莉萍外,吴文、王一塔及所有学生均为化名)

本文转载自新京报,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64