红姐,打出来的最佳女主角(组图)

惠英红,遗憾错失金鸡奖最佳女主角。

在近期收官的金鸡奖上,香港演员惠英红凭借主演的《我爱你!》获得最佳女主角提名,最终却与奖杯失之交臂。不少人为之感到遗憾。

实话讲,作为三金影后,红姐早已获奖无数,金鸡奖于她而言更像是锦上添花,更直白地说,她不是差这一个奖项的认可。

但不知怎么,还是令人生出几分心疼的情愫。

惠英红在微博里用堆满表情“emoji”的语气感慨:“说不遗憾那是假的,但胜败乃兵家常事,我有心理准备的,放心。”

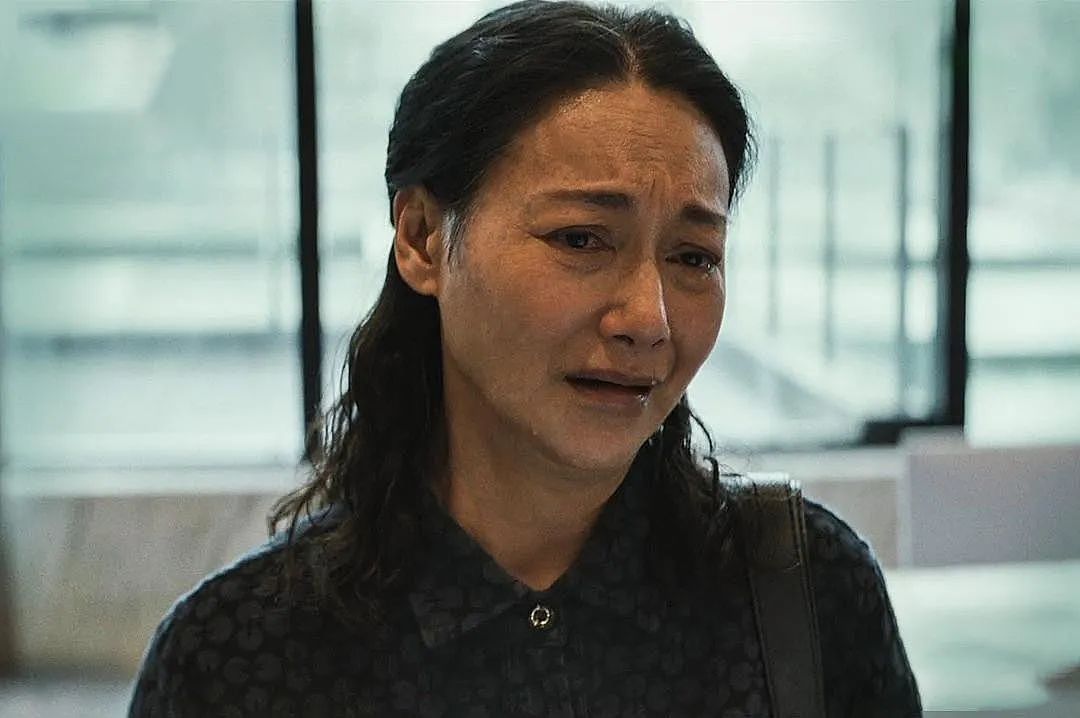

《我爱你!》中的惠英红

红姐的前半生实在丰富,3岁开始养家,22岁就成为影后,从穷困起点到金像奖女主,只花了不到二十年。中年时跌入低谷,四十多岁又从配角重新出发。她是香港影史上前无古人的“打女”,打出来的影后和天地。

也有人说,惠英红是香港电影黄金时代余晖里最后的女主角。但如今已63岁的惠英红却说:“蛮骄傲自己这个年龄,还可以驾驭很多东西。”

近几年,在“港影式微”的嘘声下,惠英红主要将演艺事业转战内地。这也是不少仍在拍戏、仍想拍戏的香港演员的选择,只要有戏可拍,还有关注认可,他们就“好开心”,就仍有生命力。

就在金鸡奖举办的同期,惠英红与张小斐主演的悬疑片《拯救嫌疑人》也在大陆上映。在这部由张艺谋女儿张末导演的电影里,女性作为母亲的力量被强调渲染。戏外,惠英红在电影宣传期这么说:“我会用行动告诉你,不要惹一个母亲。”

国产电影一次又一次单向度放大“母亲”的刚强和无所不能,其实有些审美疲倦了,但“别惹母亲”这种话,被惠英红说出来,倒是更显信服力,容易让人联想到她曾经演过的《心魔》《血观音》里的母亲。

《拯救嫌疑人》中的惠英红

只不过,后两者都不是传统意义上的牺牲式母亲,反而是带有极烈危险性的、内心阴暗罅隙明显的母亲。

压低道德的光谱,无限逼近人性暗面和私人情感的极致,是惠英红不少银幕角色共享的一种灵魂底色。

近几年,即便电影的时代和市场已经发生改变,红姐也似乎总有戏拍。她不是不挑,而是总愿意尝试。出道46年,不似年轻时那么“能打”,但她还是离不开电影,离不开希望和鼓励,需要被认可,需要观众。

惠英红不是一个需要靠“撑”来抵达高山的人,但在外界看到的那些刚强,坚硬和不屈背后,她自有一条柔软灵动的溪流。

嗜血观音与畸形的母亲

2017年秋天,我在香港油麻地影院看了一部现代权斗题材的台湾电影《血观音》。这部风格偏向文艺片的悬疑片,竟从头至尾看得人心惊胆颤。结束后,从冷气逼人的影院走出来,扑面而来的闷热,都丝毫不能驱赶那股遍及全身的寒意。

主角惠英红的脸久久浮现在我眼前。那双投向幽深无底洞的眼睛,那从始至终暧昧不明而城府老练的笑,在故事讲完后,如一把刀子不疾不徐地剜着人的感官,后劲持续蔓延。

《血观音》中的惠英红

这是一部以三代三个女性为主角的电影,作为母亲棠夫人的惠英红,看似是八面玲珑的高官遗孀,内里藏着血面獠牙的蛇蝎心肠。她暗中操控着两个女儿的一生——光是“将孙女变成女儿”这一令人毛骨悚然的操作,就叫人不可能忽视这个魑魅女人深不可测的城府。

这号人物的复杂性和嗜血性,并非呈现表面的心狠手辣和精于算计就足够。拍摄期间,饰演棠夫人女儿的文淇被惠英红凌厉的气场吓得不敢说话,后来才知道,这是惠英红为了不出戏故意制造的距离感。

惠英红那张脸——我们决不能否认,那是一张更适合反派而非慈母的脸。凌厉,眼角上扬,廓形内收而气场外放。其实气质不怎么似岭南的那种柔和与明媚,反而多了几分北方式的硬朗和英气,有点像她老家山东常见的那种“青衣”。

《血观音》中的惠英红

可红姐的角色大多并不开阔,尤其是中晚年不再“打打杀杀”后,她转向内心角斗,反而往人性狭隘的幽深处钻到底,到死。

《血观音》一年后,我又在影院看了一部以跨性别者为主角的电影《翠丝》,惠英红饰演跨性别男主角的妻子,在知晓丈夫的本性后,她不顾一切,立誓要死守婚姻。

《血观音》里的政治利益,《翠丝》里的婚姻,都是片中红姐执着坚守的某种执念。为了达到某种目的,她们不择手段,甚至不惜牺牲爱人与家人。艺术作品里被奉为至尊的爱情、亲情,在惠英红的角色里失色了。

《翠丝》中的惠英红

她那些角色的存在,反而是为了颠覆,为了杀死理性。因为只有通过杀死理性,才能撬动一个暴露人物极端性的支点。

她们往往贴着道德甚至是法律灰色地带行走,永远执着于某种不可撼动的情结或欲望,甚至很多时候可以为此扭曲自我,将人性带引偏离所谓正常值。

比如母亲。惠英红尝试过各式各样大相径庭的母亲,但每一个母亲都不是“慈爱”的,都有着让人心惊胆寒的一面。她有那样的天赋:擅长将人性背后的某个暗面放大,同时贴着世俗社会的光景,如刀背滑过心尖,从不叫你痛,却叫你怕。

《血观音》剧照,左为惠英红

因此,在2023年初的一档综艺里,面对生涩坦言因为自己没有做过母亲而演不好母亲的年轻演员沈月,惠英红回应道:我演过这么多母亲,但她们都是不一样的母亲。

2009年那部替她拿下金像奖的《心魔》里,惠英红是一个偏执的、神经质的单亲妈妈,深陷一段畸形母子关系里,她与儿子相互之间不正常的占有欲,合力导致了最终的悲剧。

那个年代,还没有今天的“大女主”一说,惠英红也并不需要“大”,不需要处处强大的女主角,更不需要做道德和情感上的伟光正女豪杰。

《心魔》中的惠英红

但她诠释过的那些人生,赌徒、女鬼、杀人犯……从气质到命运都极具危险性与迷惑性,像外表朴素低调的食人花,一开口就要你命。深不见底的层次性是这些角色的共同特性。

这与二三十年前在TVB里打打杀杀挥汗如雨的打女是不一样的,但与如今那些追逐大女主或少女感的艳“红”,也是不一样的。

但曾经的惠英红和如今的惠英红,她们都是丰富的,层次分明且有着鲜明目标的。

最近几年,她演过一些温情的角色。2016年助惠英红再次夺得金像奖女主的港片《幸运是我》,以及今年那部让她错过金鸡奖的《我爱你!》里,惠英红都是在底层挨生活的孤寡老人,与另一个孤独的人相遇,年龄成为她诠释真情的另一种武器,穿透岁月,幸福落地。

《幸运是我》中的惠英红

到了2023年的《我爱你!》,惠英红换上一层更符合大陆商业片风格的人物外衣,情感更加直露。李慧茹依然是底层孤寡老太太,依然有刚硬的外表——这是任何一个导演都不舍从惠英红身上撇去的东西,但她可以毫无障碍地撕下坚强刚烈外表,坦裸出自己柔软细腻的本性。

此刻的惠英红,不是谁的“母亲”和“妻子”,而是一个涤去生活磨砺与命运捉弄后的,相信真情与爱的少女。

一股从香港电影黄金时代延续下来的生命力,在红姐身上总是醒目着。

是打女,更是女生

在今年初一档“老带新”的演员综艺里,惠英红作为演员导师参加了节目录制。面对被称为“香港最后一个少女”的薛凯琪,她直言不讳地提出批评:41岁还扮少女,会很“尴尬”。

当时代开始吹捧少女,惠英红对这个身份始终保持朴素的认知,保持陌生的警惕。

这不仅因为她自己一路“打”过来,走过足够多的高山和坎坷,尤其重视“真本事”。更因为,惠英红曾在与薛凯琪同样的年龄,经历过人生的至暗时刻。

早期的惠英红

38岁那年,已出道十好几年的惠英红忽然发现自己无戏可拍。她整夜和朋友们通宵打牌,天亮以后开车回家,从倒车镜里忽然看见自己的脸,吓一跳,“这个是什么人呢?每天都是油油的脸黑黑的。”

惠英红不焦虑年龄本身,不焦虑青春的流逝,而是恐惧自己被世界抛弃。这个从小就独挑大梁的“打女”,从来是靠自己撑起一片天,当外界不再能向她展现明确的、坚定的需求时,惠英红熟悉的不安全感猛烈回潮了。

那段时间,她和薛凯琪一样陷入了严重的抑郁症,整整五年没法出门,甚至迷迷糊糊中吞安眠药自杀,所幸被家人救了回来。

惠英红在节目中谈及自己的儿时经历

这个一路打进香港影坛C位、二十出头就拿了金像奖影后的女人,怎么会这么“轻易”被打垮?

其实这恰恰才是惠英红,争强了三十多年,不服输了三十多年。某种程度上,她需要克服自己骨子里的“刚”,才能放心大胆地去拥抱岁月带来的“柔”。

惠英红的大半生,与二十世纪末日新月异的香港社会紧密相连,与香港电影从黄金时期到转型时期的命运相溶。

早年的她,被视为与天后梅艳芳拥有某种相似命运:都天生带着汗与血,都从四岁开始养家,小小年纪就饱经磨砺,为生计洄游。

早期的惠英红

但长远来看,惠英红也许比梅艳芳幸福。梅艳芳在年少成名的枝头傲舞,美人易折,却也生如夏花绚烂;惠英红更像钢,要强,不折,出场就裹着铁衣,挺过烈火,淌过寒流,百经锤炼。

人生的苦和痛,惠英红都比同龄人更早体尝。上世纪五十年代,惠英红的父母带着8个孩子迁居香港,不幸被骗走了所有钱财,一家人沦落至贫民区调景岭寮屋。

年仅三岁,惠英红就开始帮衬养家,在湾仔街头向水兵乞讨,在红灯区卖口香糖与啤酒。十岁那年,还因为叫卖惹怒巡捕,被抓去监狱。

从小就肩负的生存重担,在惠英红性格里塑出一股长久存在的生存危机感。外显出来,就是毫不妥协的好强和不服输。

《武侠》中的惠英红

后来进入夜总会做舞女,别人压腿压到90度,她能压到120度。排练的时候,她不仅记得自己的舞步,还能记得别人的。

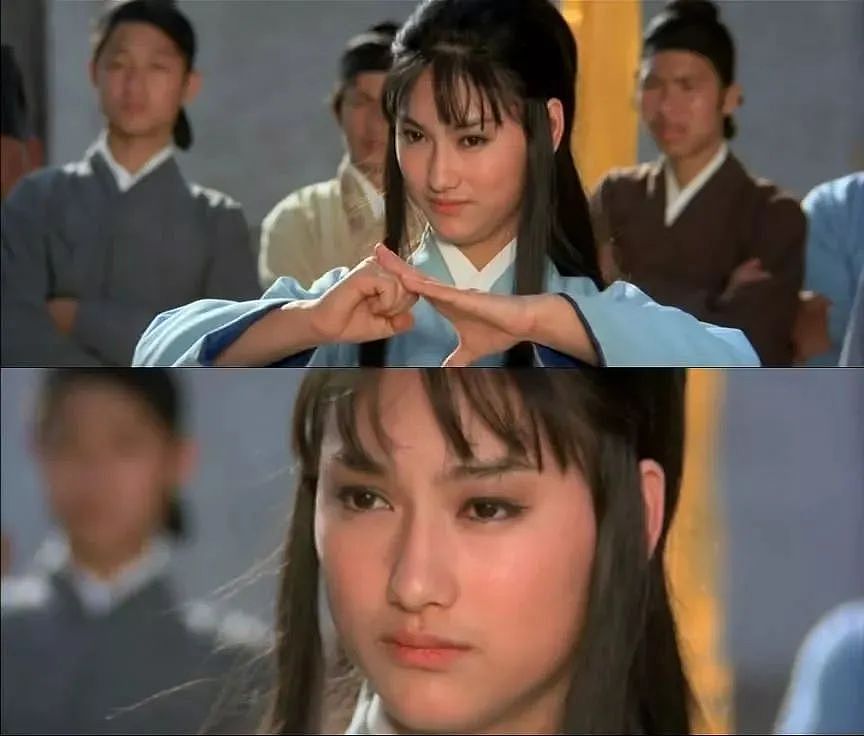

直到十七岁那年,惠英红遇到邵氏公司名导张彻的副手午马,出演《射雕英雄传》里的穆念慈,从此开启演戏之路。

也不能说时运待她好。彼时的香港电影,正值武打戏的天下,在李连杰等为代表的一帮武打男演员中,刚成年的惠英红,硬是一拳一脚打出来一条路。

《射雕英雄传》中,惠英红饰演的穆念慈

她的骨头简直像是比普通人更多一层钢铸。二十岁那年,拍戏时从高处坠落,全身五处骨折。习惯了疼痛和危险,很多事似乎显得不足为奇,比如从16层的高楼用一条威亚跳下来,这一跳连惠英红的替身都不敢尝试。

“谁不怕死,可是你这一次不做,下次不做,你的位置就没有了。”惠英红说。

1981年,刘家良导演的《长辈》,让惠英红获得了第一届香港电影金像奖女主角奖,而且是电影史上第一个获得金像奖影后的打星。

《长辈》中的惠英红

八十年代,香港电影也受到新浪潮运动影响,惠英红出演导演翁维铨的青春题材电影《三文治》,女主角的是一个未婚先孕、深陷情感纠纷的底层女孩。

当时,影片海报上醒目地打出宣传语:“惠英红全新面貌,豪情演出”。

虽然是“打”出身的,但惠英红其实一直抗拒被安上什么巾帼、“武戏不输男人”等标签,她反复强调,且反复陷入困顿:“我是一个女生,我不是男生”。

对回归女性气质的渴望,没什么好丢脸的。惠英红一直认为,自己的性格其实很温柔,她喜欢居家做饭、做针线活,也会渴望爱情与婚姻。

《城市女猎人》中的惠英红

在那个年代,还没有被打成“娇妻”的风险,也不会被一些变质的女性主义虎视眈眈地盯上。

为了展示自己的“女人味”,28岁那年,惠英红还自费到巴黎拍摄了一套写真,穿一身露肩吊带,身材婀娜,表情妩媚,“我身材还挺好的,可是从来没有人觉得我好看,从来没有。”多年后,她在采访里笑。

然而,这套写真不仅没有帮助惠英红成功转型,反而让当时的男友离她而去。

惠英红在爱情里受的伤,不比在片场受的少,要么无疾而终,要么被诱耍得团团转。一拳一脚打出来的惠英红,搞不懂那些搞艺术的嘴里眼里弯弯绕绕的圈子。

只不过,她依然不认命。想转型,想做女人,想拥有爱情。

惠英红的巴黎写真之一

六十岁以后,黄金岁月开始

“刚强”了一辈子的惠英红,似乎反而在老去之后,得到了一些做“少女”的机会。

电视节目、港影式微后,一些新玩意儿侵入了从旧时代走过来的人。比如微博。微博很奇妙,它可以让一部分公众人物异化成资本语境下的商业与流量机器,也会让另一部分原本离公众遥远的人“露出真面目”:下沉到生活区后的红姐,不再是恶女和打女,而是变回亲切生动的大姐姐,和粉丝说说话、互相分享生活。

她试着去听懂年轻人嘻嘻哈哈的表白。比如:“姐姐我做事十拿九稳,但就差你一吻。”惠英红回复:“人生不如意事十常八九,你只差一吻,该感恩啦。”

好像在同你演情景喜剧,全情投入,一板一眼,怎样都可爱。

惠英红和张小斐

对于人生经历异常丰富的人,我们总是在多一分好奇的同时也多一分敬意,他们似乎比我们多活了不止一倍人生,惠英红六十岁,仿佛已经走完了第一人生,现在从孩提时代从头开始,怡然自得。

这样的人,他们毫不吝啬袒露出来的单纯和孩子气,也显得尤为珍贵。

就像比惠英红年长六岁的林青霞曾说那句话:“六十岁以后才是真正的黄金岁月。”

不是什么反年轻焦虑的清醒语录,红姐没兴趣教后生做人,她只是想和年轻的灵魂做朋友。

惠英红和许光汉

除了电影里呈现出来的那些柔软的角色,人们发现,在社交平台上,“生人勿近”的红姐,快乐其实来得很简单。

去广州塔游玩,买到了更便宜的老年票,她笑得合不拢嘴;

为了买到打折的衣服,特地开车一小时跑到奥莱,买完后依然合不拢嘴:“好实惠,好实惠。”

不是快乐来得太容易,而是大大方方接受自己孩子气的所有情绪。

三十多岁的时候去算命,被告知“60多才有伴”,惠英红为此悲痛,大哭了一天。

她敞亮大方地渴望爱情,就像当年敞亮大方地反复强调自己“也有女性魅力”一样。

不多年前,一次采访里,她谈起自己的初恋。

那是在十几岁的时候,惠英红在湾仔卖口香糖和纪念品。一天,她遇见一个十八岁的美国水兵。男孩每天都坐在河边的栏杆上,看着惠英红卖东西。惠英红没生意时,两人就坐在栏杆上聊天。

《虎胆女儿红》中的惠英红

一连七天,他每天都在街上陪着她。

直到两人不得不告别那天,男孩请求惠英红教会了他用广东话说“我爱你”。

浑身是伤的岁月,也有少女的温情。

其实香港人是不惯用“爱”这个字的,广东话常说“钟意”,不直接言爱,听起来更朗朗上口,也更委婉。

但粤语又很喜欢用“好”这个程度副词来形容一切,“好喜欢”“好开心”“好伤心”,这么一讲出来,语调便总显得有些孩子气。

惠英红

快七十岁的惠英红,依然愿意像十七岁的女孩那样,热烈大方地表达感情,对着可以发弹幕的短视频镜头笑嘻嘻地说“好开心”“好喜欢”。

在2019年的金像奖颁奖典礼上,第五次举起同一只奖杯的惠英红对着镜头说:“我希望可以见到香港电影好似我当初出道,一年年产四百多部。各色各样的电影,以及见到好多新人。如果香港电影能够百花齐放,能够发放色彩的话,我觉得好开心,因为我有出一份力,我有参与,我觉得我好荣幸。所以我希望……好了,老前辈,多多支持年轻人吧。”

2019年金像奖颁奖典礼上的惠英红

不仅是惠英红年轻人的寄予,也是她对自己、对那个逝去年代的表白。

纵便一生好似戎马倥偬般跌宕,仍然记得纯净的一部分。

这是如今多少人,多少刻意,怎么仿也仿不来的“少女感”。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64