中国县城里的心理教师,和学生一样在崩溃边缘(组图)

这两年,青少年心理健康引发的问题越来越多地浮出水面。

去年发布的《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》显示,10-16岁的未成年中小学生中,约有14.8%存在抑郁风险,相当于7人中就有一人。在西部、农村地区的青少年,心理健康风险更高。

心理老师的存在变得急迫且必要。2021年教育部下发通知,要求“每所中小学至少配备一名专职心理健康教育教师”。正是这一年,26岁的文莉入职县中,成为这所中学有史以来第一位心理老师。

这里的学生很需要文莉。在严格遵循军事化管理的县中,他们背负着更大的升学压力,得到的却是更稀缺的资源、更少家庭的支持和关注。甚至抑郁症去污名化尚还是件难事,因为生病无法继续学习的孩子会被指责,“你是不是就想偷懒?”。

只是文莉刚想开展一番事业,就被狠狠泼了盆冷水。她入校的第一天,被“发配”去当语文老师和班主任,身兼数职。高强度的工作加上不合理的评价体系,她比学生产生了更多困惑。

社会学家涂尔干在《自杀论》中所写,或许正是文莉的心声,“教育只是社会的映像和反映。……老师们同样生活在整体的社会道德环境中,本身也会受到影响,他们又如何教给学生与众不同的思想呢?”

以下根据文莉的讲述整理:

一、没有成绩,你什么都不是

我大学读的是应用心理学专业,2017年本科毕业,我没有像班上大多数同学一样转行,而是去了云南某偏远地州乡镇学校,考上了特岗心理教师职位。

我喜欢与人交流,也喜欢当老师的感觉。在乡镇工作满三年时,我看到县城的初中在招聘心理教师,想着有编制、专业对口,县城中学应该会有更大的施展空间,于是果断报名。

那时我以为,心理老师就是单纯地负责心理方面的工作。没想到我一进校,就被要求担任班主任和两个班的语文教师。

事实上,我从没接触过语文教学,学校也不在乎我有没有相关资质。因为语数外三大主科的教学任务更重:课程多、批改量大、还需早起看早读,资历老的老师只要有机会转岗去教小科目,就不愿意教主科。主科老师的缺口很大。

我每周的课时量达到30节以上,是正常课时量的二到三倍。光教学已经很忙了,入职第二年,我还成了校团委书记,需要额外承担校团委的行政工作。

每个月,团县委都会下达任务——3月学雷锋,4月缅怀先烈,5月青年节……从前期策划、中期执行到后期宣传,都由我一个人负责。最头疼的是,学生实际上没有课余时间开展活动,是“又要马儿跑,又要马儿不吃草”。

我的一天通常这样度过:早上六点多起床,六点五十就必须出现在教室,上完晚自习下班已经十点。上课、守自习、改作业、做材料……事情一件接着一件,经常整个半天都来不及去喝口水、上个厕所。

大小病不断,却没时间看病,都是自己买药,对着说明书服用。有时候,连去药店的时间都没有,尽管药店就在学校门口不到200米的地方。一般是美团买药送到校门口,隔了很久我才有空去拿。

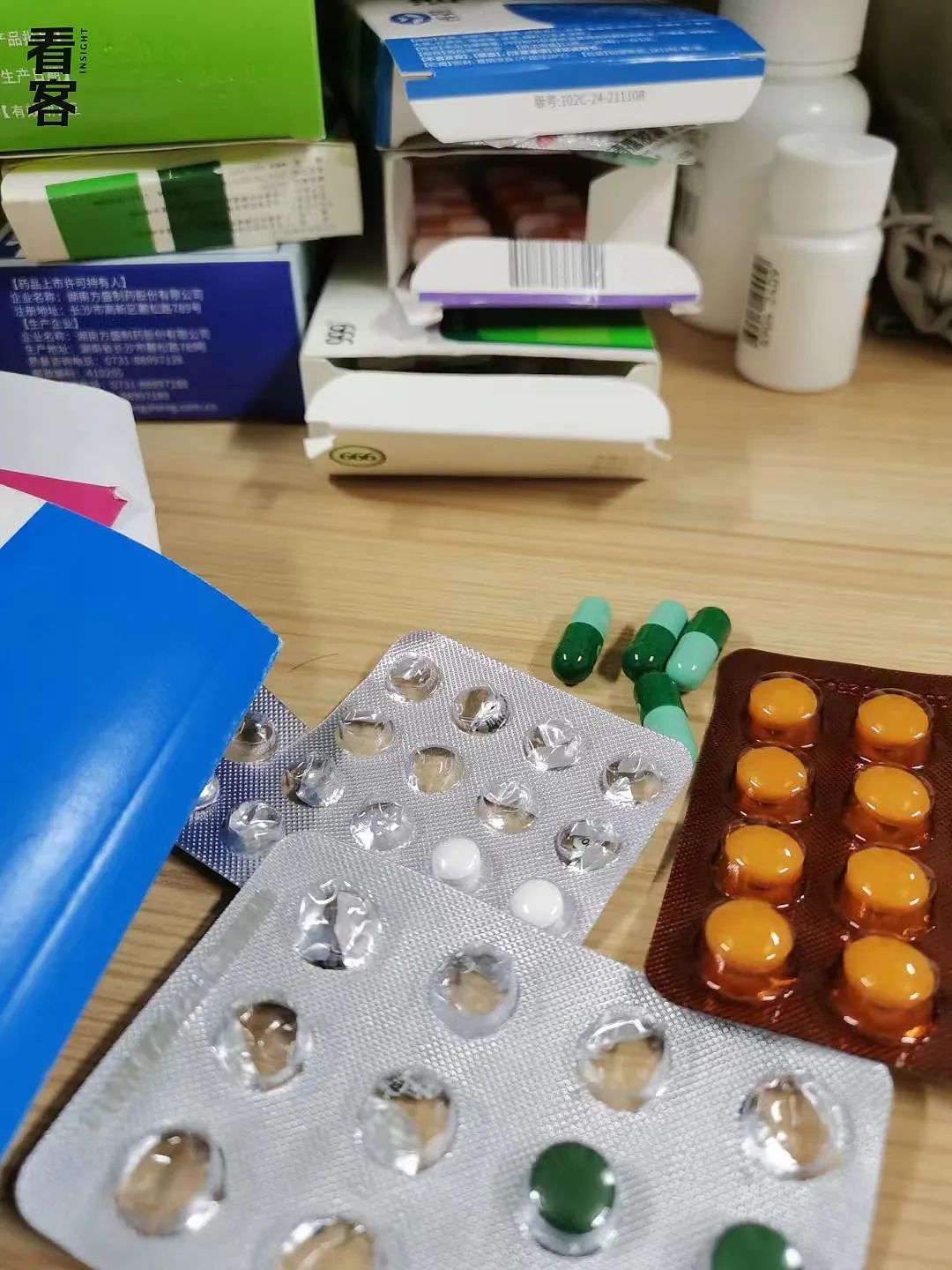

感冒药、头痛药、喉咙药、退烧药……我的办公桌上什么药都有

在这样高强度的工作压力下,我根本没有时间精力开展心理健康的工作。

我曾经找领导协商,我理解学校不容易,可以先带别的科目,希望等有老师了,能允许我全身心投入热爱的心理工作。可是一直等到第二年,情况还是没有改变。有一次,有个领导同意给我调去教政治,开会时都说好了,第二天公布新一学期的教学安排,发现还是让我继续教语文。

而我提出的许多设想,也没有落地的可能。过去我在办公室、操场或者食堂遇到领导,就和他们说自己的规划:能上心理课是最好的,不能也要定期做筛查、开活动。

这是写在心理教育教科书上的话,也是我大学一直在学的东西。一个完整的校园心理健康支持系统,首先要有稳定、持续的心理课程,最少也要两周一次。其次要有定期的大型活动,比如讲座、团辅、游园。还要有筛查测评,最少一年筛查一次,对有问题的学生不断地跟踪和反馈。最后,还要开展个体咨询作为辅助。

而以上这些“应有”的环节,这里一个都没有。

领导总是打个哈哈敷衍过去,后来学校的中层直接告诉我,不会给我开心理课的,“十年后估计也开不起来”。

只有当上级需要完成的某项检查里有涉及到心理健康的部分——比如校园安全工作、德育工作等等,才会要求我提供一些我从来没有机会真正讲授的课件和教案。

和县里其他学校的心理老师交流过后,我发现我并非个例。县里只有一所高中有专职心理老师,其他中小学的心理老师要么由教其他学科的非专业教师挂名,要么像我一样虽然是学心理出身,实际上身兼数职,没有接触心理工作的机会。

后来我才知道,因为这两年国家重视,对心理老师的师生配比有要求,加上学校年年都有跳楼未遂的学生,所以我入职那年,上级给了学校一个心理教师的编制。

可是进学校之后,我就完全归学校管理了。县教体局的人知道新招的心理老师在教语文,他们没有插手。

对于心理老师的考核,从没有一个合理的标准。县里那位唯一的专职心理老师,因为不带班,没有成绩,所以考核被领导随意打分,打了全校最低分,很伤自尊。因为各种阻力,她也没有在校园里开成心理课。

其实国家是有规定的,心理老师享受跟班主任同等待遇,但几乎没有地方能落实。我与副校长争辩,他显得很无所谓:“那是国家的规定,我们县是县说了算,甚至是学校说了算,我们学校就是拿成绩说话的。没有成绩,什么都不算,你什么都不是。”

那段时间唯一的慰藉,是抬头看看美丽的天空

有段时间,我每天一睁开眼睛就会感到痛苦,只能靠意志逼自己起床上班。骑车去学校的路上,我经常会生出一种陌生感,不知道自己是谁。一路上,我无意识地不断问自己,我要去哪里,我要干什么,这些问题我答不出来,但是脚会不自觉地骑车往学校的方向走。

有几次,我会莫名幻想突然出现一辆大车把自己撞飞的画面。走进学校的那一刻,我又全身心投入工作,完全忘了所有的痛苦。

现在回想起来,或许那时我已经是抑郁的状态了,可当时的我并没有太多时间和心情关心自己的情况。

二、教育机器

这是县里规模最大的初中,每个年级有十几个班。人很多,但学校不大,两排教学楼、四排宿舍楼,和一个由简易遮雨棚充当的食堂,构成了两千多个孩子全部的世界。

这也是全县升学率最高的初中,把县里其他初中远远甩在后面。即使是全年级成绩最差的班,也有2/3左右的学生能考上高中。

和许许多多县中一样,作为“全县的希望”,它肩负着巨大的考核压力,只能靠高强度的学习和军事化的管理苦干出成绩——这是心理教育无法开展的原因之一,但同时也是滋生心理问题的温床。

每个建筑从二楼起都被金属质地的防盗网封得严严实实——我到学校的第二年,一名男生险些在校园内跳楼自杀,那之后没多久,学校就装上了这些防盗网,从物理上切断了类似的事情再次发生的可能性,但其他方面一切照旧。

从此之后,这里就更像一个监狱,从内到外都密不透风,让人感到压抑。

教学楼里的走廊,也安上了铁栏杆

每个人的时间都是定死的,像机器一样不停运转。从6:50上早读,从直到22:30寝室熄灯,学生们没有半刻喘息,去哪里都要用跑的。

中午12:05下课,12:15去食堂已经几乎没有饭了,12:20要进宿舍,12:30值日老师开始查寝。

饭点的时候,食堂座位不够坐,端着碗的孩子坐满了教学楼一楼的阶梯。更多的学生为了节约时间坐也不坐,打饭的地方到洗碗的地方不到一百米,他们打完饭,干脆边走边吃,走到洗碗池,饭也刚好吃完。

课间只有八分钟休息时间,有的课间才三分钟。已经如此短暂,学生们还只能在班级前后门之间的区域活动。这是一个不成文的规定,每个课间都有值日老师检查。如果有学生窜到别的班门口,就会挨批评。

我们班初二那年搬到了二楼,背后就是一个花园,我经常把他们“撵”出去,让他们去花园里面玩玩。我说你们可以去踢球,去看花,去捉鸟捉虫。但是他们已经麻木习惯了,很少有人下去。偶尔有学生玩闹一会儿,踩着铃声进来,就会有老师和我“告状”,他们觉得孩子跑得大汗淋漓的,上课就没精神了。

可是十多岁的孩子,正是爱玩爱动的年纪,保证充足的运动量才会更有活力。长时间关在狭小的屋子里面,非常影响身心健康。

教学楼背后的小花园

我时常觉得这里像一个庞大的教育机器。每一个老师都是机器上的一颗螺丝钉,负责把学生加工成符合标准的合格产品。学生们被剥夺了自主的时间和空间,也不允许有不同的想法。

县中评价人的方式是如此单一,只有成绩。除了成绩,没有任何可以给到孩子支持的东西,孩子有特长、优势,也不被认可,不被尊重。学校没有任何课外活动,唯一一次破天荒地开了“兴趣课”,还是为了应付检查,抽出一个年级上,后来检查不严了,“兴趣课”再也没开过。

有一种说法是,“心理学面对的已经是最末端的问题了。”无法改变现实,才只好诉诸心理,这样高压的环境得不到改善,我一个成年人都觉得压抑,要这些孩子怎么不抑郁呢?

三、“抑郁就是矫情”

和城市里的孩子相比,县城的孩子很难意识到自己的心理问题。哪怕生病了,他也不知道他病了,更不知道要和谁说,没有任何能够求助的资源。

我过去接触过城市里的学生,他们会看书,会查阅资料后主动询问我:我有这些症状,是不是生病了?我是不是抑郁了?我怎么办?

但是县里面的孩子是没有这种自我觉察性的。哪怕我做了一些科普,他们仍旧觉得“心理疾病离我好远”。当疾病真正发生,他们格外手足无措。

孩子对心理疾病的觉察和周围人的观念有很大关系。这个环境不允许学生有心理问题。

在县城,对抑郁症等心理疾病最常见的错误认知,不是将其妖魔化,而是将其普遍化、平常化。校领导不止一次公开说心理学是假的,“信不信把学生送去州医院、市医院,全部都会诊断成抑郁症”。他们向学生传输的也是这种观念,“你不要觉得自己有病,你没有病”或者“我们任何人都是有病的”。

有一次开全校学生大会,一位中层领导问台下的同学们:“你们谁敢说自己最健康、最没病?敢的人举手!”底下有同学举起手,他接着说:“等下我带着你去医院,一诊断,就是个重度抑郁。”举手的同学又默默把手放下。

当学生出现心理问题,学校的第一反应是认为他是“装的”,是为不想读书找的借口。即使有学生已经去县医院得到抑郁症的诊断结果,他们也觉得医院的诊断是“骗人的”。甚至一些班主任也这样认为,每天说说笑笑的人怎么可能抑郁呢?哪怕相关的科普已经非常多,在网络上几乎是个常识了。

而学生因为担心被老师贴上“矫情”、“懒”、“不想学习”的标签,不敢发现自己的问题,更不敢向外界求助。结果就是越来越严重。

每个老师都要在校园的不同地方“站岗”,这是我值周时负责守的花园,晚上下自习也要来守,学校怕学生躲在这里谈恋爱

我刚去的第一个月,一个星期天的下午,副校长突然给我打电话,让我赶紧去一条公路,帮他劝一个学生回校上学。这个学生在妈妈送他上学的路上,突然说,要是再逼他去读书,他现在就从这个大桥跳下去,或者撞车撞死掉。

我当时人不在县里,没法马上赶到,就在电话里多问了几句学生的情况,才知道他已经被诊断为重度抑郁症。我很震惊,告诉副校长,孩子这种情况已经明确地在实施自杀行为,要引起关注,赶紧就医,今天不要再去刺激他,更不要想着让他回学校了。

可是无论我说什么,副校长依然坚持让我把学生“劝回学校”。我不同意,最后,他失去耐心,愤怒地挂了我的电话。

后来这个学生怎么样了我不知道——这是我工作的常态。虽然是名义上的心理老师,但我几乎没有机会完整地跟踪一个案例。学校只在危急情况时把我拉过去,让我和学生聊几句,没头没尾的。

我的办公桌上,总有一沓待批改的作业

有心理问题的学生不仅得不到学校的信任和支持,也很难得到来自家庭的帮助和关怀。

县城地处金沙江流域的一处干热河谷,是全省闻名的农业大县,支柱产业是蔬菜水果种植和销售。在我们学校,只有极少数学生的父母是公务员或做小生意,这些学生集中在最好的几个班。其他学生的父母基本都是农民,对心理疾病闻所未闻。

我接触过一个女生,通过量表和结构化提问判断她确实有一些心理问题。和学生说了之后,她告诉我,“没关系的,我还能再撑一下”。我想联系家长,帮她寻求更多帮助,她只说,“老师你不要说了,说了家长也不会信,只会觉得我矫情,他们不会支持我的。”

还有一个尖子班的学生,最初班主任觉得不对劲,是因为他频繁地跟课任老师发生冲突。老师只是正常地说话,他会突然瞬间情绪爆发,站起来破口大骂,仿佛产生了一些妄想。

进一步观察后发现,他常用小刀划自己的胳膊,胳膊上深一道浅一道排满了暗红色的刀痕。在寝室,他会毫无征兆地将头狠狠地撞向床架。班主任怕出事,就来咨询我。我们都很担心他的情况,把他的家长叫到学校面谈,想让家长带他去医院做进一步的诊断治疗。

没想到,妈妈来了之后对孩子的自残行为并不在意,她反复说,她和孩子爸爸平时都很忙,孩子是因为离家远,觉得父母不够关心他,所以要装病,以此来获得父母的关注。在我的强硬要求下,这位妈妈才答应带孩子住院治疗。

和一些学生聊下来我发现,他们的症结其实是在家庭。我在学校给他们做好了心理疏导,但是很难说服家长改变相处方式,学生一回到家,面对糟糕的家庭关系,很快又会重新陷入抑郁。

我班上的一个学生,父母会在他面前骂人、打架,说话也很难听,对他动辄打骂,但孩子从来不敢对家长说,这些行为对他造成了多么大的伤害。我把家长喊来沟通,他们满口答应,但后来问孩子,还是没有什么改变。

更何况,很多时候,孩子心理上出了问题,并不比孩子成绩下降更能引起家长的重视。

四、一则免责声明

疫情之后,整个社会对心理问题都越来越关注了。县里先后发生了两起中小学生自杀事件,之后,全县范围内的学校都加强了对学生的心理问题的重视。

这看起来是件好事,但我总觉得,我们离正确的路还有很远。

有学生自杀后,县教体局要求各个学校上报名单,排查“问题学生”。所谓“排查”,其实就是让班主任把单亲重组家庭学生、贫困生、残疾学生还有“刺头”都统计出来,选出他们眼中疑似抑郁症的学生,汇成一个六七十人的名单,让我给这些的学生开场讲座。

我听到这个消息啼笑皆非。且不说这种“排查”方式根本不科学,抑郁症很复杂,不是开个讲座,说两句话就可以好的。要一个个单独地做辅导,才能评估到底是什么原因,对症下药。该就医要就医。

学校想的很简单,讲一场讲座就可以让他们舒缓情绪、不自杀了。他们不专业的做法完全不起作用,甚至会带来更多不可想象的问题。

他们选出的人未必是抑郁症,却让我针对抑郁症讲,相当于给别人贴标签。里面有真实抑郁的人,一看这种专题讲座,就会立马对标自己,也会有病耻感。一群同样抑郁的人在一起,如果中重度的互相认识,某种因素催化下甚至可能会相约“集体自杀”。

我不愿意成为二次伤害学生的那个人,因此我拒绝了。他们又去找了大学的一个心理学教授,人家当然也没答应。后来这件事不了了之。

我猜测,也许学校也知道这样没什么效果,他们只是把这些行动看作一则免责声明,一种出事之后可以为学校开脱的理由——“我们给他们做过心理辅导了”。

23年的夏天,去一个经常生病的孩子家家访,她们村有一棵酸角树

22年下半年,疫情卷土重来,学校三天两头封校。原本学生周末两天还能回家休息,现在只能呆在学校上课和自习。什么时候能放假,都是未知的。晚上查寝走过女生宿舍,经常听到阵阵哭声。

那段时间,很多学生因为心理问题住院,光我们年级就有七八个。副校长对抑郁症的态度出现了一百八十度大转弯,从毫不在意变成了严防死守。

他不再嚷嚷着“抑郁症不是病”,听说哪个学生得了抑郁症,也不管是不是真的,就如临大敌,让他们都去住院或者由家长领回家,“反正不能在学校”。

有个孩子住院后觉得自己恢复得差不多了,没上报就回学校上课。副校长发现后非常生气,当着全办公室老师的面质问班主任:“你们班主任是怎么防的?怎么会让这种学生进来?赶紧让家长领回家去!”

从专业的角度看,评估学生能否复学需要很多流程。医生出具建议书后,心理老师要对学生进行访谈,观察他的语言和认知,做一些小的测评。还要收集他周边人的反馈,看他的状态是否稳定。

只不过,学校也并不遵循这一套,全凭副校长自己判断,标准是成绩。如果住院的学生成绩很好,他会希望学生尽快返校;如果学生成绩较差,他就会让学生赶紧回家。

封校的日子里,学生们说学校小卖铺的纸太粗糙且贵,让我帮忙“代购”

去年上半年,我和另外两位不同学校的心理老师,被县里组成群访工作组,为各学校排查出的问题学生做心理咨询。

其实在我们看来,充其量只能算是访谈。心理咨询是一个长期的过程,但我们只能和每位学生进行一个小时左右的交流,建立信任都很难,更不用说帮助他们解决什么实际问题。

我们都觉得,拉我们去只是走个过场,假装全县很重视这个事情。

即便知道成效微乎其微,但我能感觉到其他两位老师和我一样,还是想努力做点什么,可能学心理的人多少都有点理想主义情怀。每个孩子有什么问题,需要校方、家长注意什么,我们还是会整理成文字交给他们的班主任。

群访结束时,我们写了一份非常详细的报告提交给教育局,列出了一系列问题,以及对部门和学校的建议。报告交上去,没有任何回应。但我们也只能做到这一步了。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64